选题背景

“空间几何体的表面积与体积”是高中数学立体几何的核心知识点之一。在传统教学中,学生常因空间想象能力不足,对棱台、圆台等几何体的表面积推导、不规则几何体的体积计算存在困难—静态教具与平面直观图难以呈现空间结构的动态变化,导致学生机械记忆公式,应用时易混淆条件或错用公式。

教育数字化转型为解决这一难点提供了新思路:人工智能技术可通过动态建模将抽象几何结构转化为可视化、可交互的资源,帮助学生突破空间想象瓶颈。

教学目标

1.通过AI动态建模工具观察几何体平面展开与空间结构变化,理解公式的几何本质;借助智能题库的分层练习,准确区分不同几何体的表面积与体积计算方法,能正确拆解组合体并正确使用公式。

2.通过AI动态演示与交互操作,提升平面与空间转换的能力;结合真实情境,学会解决实际问题;利用AI学情分析的个性化路径,自主完成进阶训练,在小组合作中提升数学表达与逻辑推理能力。

3.在公式推导与问题解决中,通过AI工具验证猜想,培养严谨的科学态度与创新意识;在“人机协同”探究中,感受技术与数学结合的魅力,激发学生主动探究的兴趣。

教学设计创新

本课例以“技术赋能深度理解,问题驱动素养发展”为核心,通过人工智能技术赋能课堂教学,利用讯飞星火教师助手设计层层递进的问题链,实现学科育人价值。

创新点1:理念转型—从“知识传递”到“素养生成”。以课程标准为指引,将空间观念、几何直观等核心素养融入教学全过程,利用讯飞星火教师助手构建“问题链”、进行教学设计,层层递进的问题链不仅可推动学生思维进阶,同时实现了知识向素养的转化。

创新点2:技术赋能—构建“四维智能教学闭环”。通过星火教师助手学情分析系统、星火教师助手3D动态建模、利用星火教师助手智能题库系统及AI实时数据分析模块,在课前、课中、课后的全流程应用人工智能辅助教学,形成精准教学闭环。

创新点3:方法重构—“动态交互+精准引导”的协同模式。突破传统静态讲授,通过“教师引导+技术演示”的协同方式,让学生在交互中深化理解。

教学实施

1.以旧引新:解决课堂任务一。教师依据课前问卷调查为学生制定本节课学习目标,学生填写课堂任务一:知识清单。教师提问:“对于本节课涉及的几何体表面积与体积公式,同学们记忆得如何?是否有哪些公式不好记忆或容易混淆的?”根据学生的回答,尽可能让他们回忆这些公式的推导过程。

设计意图:教师引导聚焦核心知识—表面积与体积计算,让学生明确本节课学习目标,搭建“教师主导”与“学生主体”的教学平台。

2.以例引航:解决课堂任务二。教师提出三个问题。

问题1:某圆锥高为√ ̄3,母线与底面所成的角为

,则该圆锥的表面积为。

,则该圆锥的表面积为。

问题2:出示人工智能3D动态演示,已知圆台的侧面展开图是半个圆环,侧面积为4π,则圆台上下底面面积之差的绝对值为 。

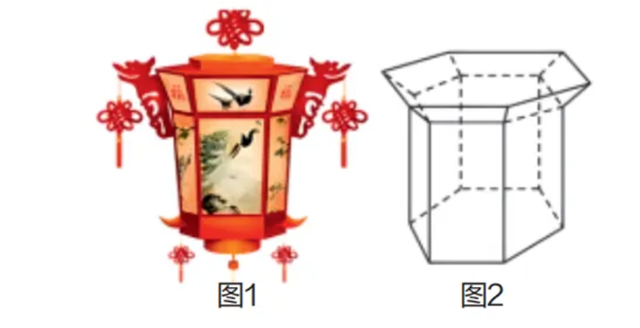

问题3:如图1所示,宫灯是中国彩灯中富有特色的汉民族传统手工艺品之一。图2是小明为自家设计的一幅简易宫灯直观图,该宫灯由上面的正六棱台与下面的正六棱柱组成,若正六棱台的上、下两个底面的边长分别为4分米和2分米,正六棱台与正六棱柱的高分别为1分米和6分米,则该宫灯的表面积为 。

设计意图:本题设计遵循“基础夯实—思维进阶—能力拓展”的认知逻辑,构建阶梯式学习路径:第一问立足基础,聚焦空间点线面位置关系的核心知识,通过启发式教学引导学生自主探索圆锥母线的求解方法;第二问借助GeoGebra动态演示,将圆台侧面积求解转化为扇环面积计算,让学生在直观体验中感悟等价转化思想;第三问是组合体表面积计算的典型问题,通过真实的问题情境引导学生梳理解题路径,提炼关键要点。教学过程中,利用星火教师助手实时生成梯度化变式习题,助力学生总结规律、实现从知识理解到深度应用的跨越。

3.以练引思:解决课堂任务三。再抛出四个思考性问题。

问题1:面对不规则空间几何体,如多面体等,为精准计算其体积需要遵循何种通用处理原则与思路?

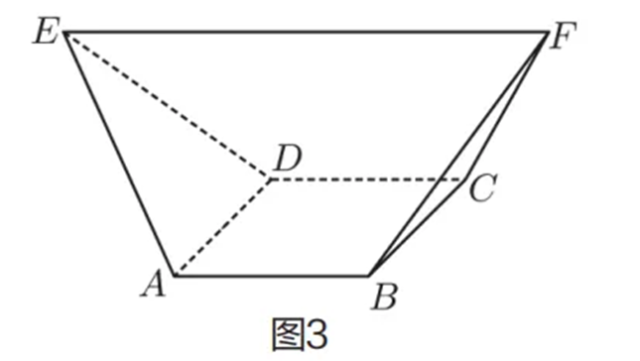

问题2:如图3,在多面体ABCDEF中,四边形ABCD是边长为1的正方形,且△ADE、△BCF均为正三角形,EF∥AB,EF=2,则该多面体的体积为 。

问题3:四棱锥P-ABCD中,面ABCD是边长为1的正方形,侧面PAD是垂直于底面的等边三角形,若点N为棱PC上靠近P的三等分点,求三棱锥P-BDN的体积为 。

问题4:对于棱锥形体,在计算体积中引入换点法,其核心原理与操作要点是什么?

设计意图:本题前两问以“转化—建构”为主线,引导学生运用割补思想突破不规则几何体体积计算的难点。让学生在实践中掌握“化繁为简”的数学思维方法。教学中引入“一题多解”的探究模式,鼓励学生从不同角度尝试分割与补形策略,提升空间想象与问题转化能力。

第3、4问通过由浅入深的三棱锥体积计算问题链,带领学生逐步探索等积法的应用精髓。从确定合适的底面与高,到灵活转换顶点与底面位置,再到突破常规视角重新构建体积关系,帮助学生建立系统的转化与化归思维体系,最终促进学生数学素养的综合提升与创新思维的发展。

4.以结引升:归纳布置分层练。教师提问:“通过本节课对几何体表面积与体积问题的探索,请结合解题过程谈谈自己的体会,能否总结出这类问题通用的方法与技巧?”学生自主归纳、小组交流,分享解题思路与易错点。

设计意图:以“内化—提炼—升华”为核心,引导学生自主回顾与深度反思,实现知识的结构化整合。课后练习采用AI个性化推送,既能满足不同层次学生的学习需求,又能通过精准训练促进学生在最近发展区实现突破,真正落实“以生为本”的教学目标。

小结

人工智能辅助教学并非技术的简单叠加,而是通过“教师智慧+技术精准”的优势互补,构建了更高效的教学生态。人工智能辅助教学不仅能优化教学流程,实现从知识传授到素养培育的跨越,还可借助人工智能动态诊断学习难点、定制个性化学习路径,有效提升课堂互动深度与学习效率,使教学从“经验驱动”转向“数据驱动”。在这个过程中,教师则从传统讲授者转型为学习引导者。

本文系中国教育学会课题“高中数学教师数字素养与教学应用能力研究”的阶段性成果

(作者金盈单位系辽宁教育学院;常双单位系辽宁省葫芦岛市第一高级中学)

《人民教育》2025年第15-16期

工信部备案号:京ICP备05071141号

互联网新闻信息服务许可证 10120170024

中国教育报刊社主办 中国教育新闻网版权所有,未经书面授权禁止下载使用

Copyright@2000-2022 www.jyb.cn All Rights Reserved.